張國寶談親歷我國工業里程碑:引進技術助力騰飛

2016-11-25 18:07:34

摘要:新中國成立以來,中國工業建設用短短60余年的時間走過了發達國家長達數百年的歷程。總體而言,中國工業經歷了三個重要的發展階段。

新中國工業的三大里程碑:

【親歷】蘇聯援建、三線建設及大規模技術引進

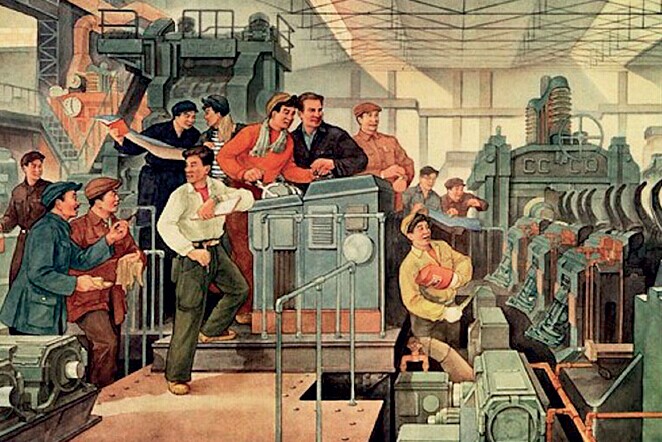

新中國成立以來,中國工業建設用短短60余年的時間走過了發達國家長達數百年的歷程。總體而言,中國工業經歷了三個重要的發展階段:從一窮二白起步,通過蘇聯援建的156個項目,中國建立起門類齊全的工業基礎,此為第一階段;而始于1964年的三線建設則進一步優化了我國的工業布局及提高了整體工業水平,此為第二階段;改革開放后是第三階段,這一階段通過大規模的技術引進,縮小了與國際工業水平的差距,我國開始躋身于世界制造大國的行列。我有幸見證了中國工業的變革大時代,并親身參與了后兩個發展階段。

第一階段:

156個援建項目奠定我國工業基礎

第一個階段是始于1953年的第一個五年計劃,以蘇聯援建156個項目建設為主要內容,包括106個民用工業企業和44個軍工項目。這156個項目主要分布在17個省區,大部分在東北和中西部,實際建成150個項目,涵蓋了幾乎所有的工業門類,為一窮二白的中國奠定了門類齊全的工業基礎。長春第一汽車制造廠、洛陽第一拖拉機廠、第一重型機器廠、西電公司、蘭州煉油化工廠、武鋼、包鋼等一大批工業企業,還包括包頭一機、二機(生產坦克),哈飛、沈飛(生產殲擊機、直升機)等大批工業企業都是在這批援建項目中創建的。這些企業后來都成為本行業的排頭兵和工業“母雞”,為后來其他工業企業輸送了大批技術骨干,也為中國國防工業奠定了基礎。

這一時期新增工業生產能力在歷史上是空前的。以鋼產量為例,1952年僅135萬噸,5年后達到535萬噸。這一時期蘇聯對中國的援助是真誠和無私的,可以說156個項目奠定了中國工業基礎,中國開始從一窮二白的農業國邁向工業國。現在這些企業大部分還在運營,在原有基礎上進行了升級換代,大多數仍是本行業的骨干企業。

在三線建設中,航空工業是三線建設的重要工程之一。

第二階段:

三線建設優化我國生產力布局

對新中國工業發展有里程碑意義的第二階段是始于1964年的三線建設戰略。三線建設無論從規模、實際成效,還是對后來發展的影響都大于1958年的“大躍進”。當時中蘇開始交惡,臺海形勢依然緊張,越戰爆發,毛主席出于準備打仗的戰備考慮作出了進行三線建設的戰略決策。此舉的目的是改變我國生產力布局,戰略大調整的方向是由東向西轉移,建設的重點轉移至西南、西北,以重工業和國防工業為主。

所謂“三線”指隴海線以南、京廣線以西、韶關以北的腹地,多為山區。從1964年至1980年,貫穿三個五年計劃的16年中,國家在屬于三線地區的13個省和自治區的中西部地區投入了2052.68億元巨資,超過同期全國基本建設總投資的40%;400萬工人、干部、知識分子、解放軍官兵和成千萬人次的民工,在“備戰備荒為人民”、“好人好馬上三線”的時代號召下,來到祖國大西南、大西北的深山峽谷、大漠荒野,風餐露宿、肩扛人挑,用艱辛、血汗和生命,建起了1100多個大中型工礦企業、科研單位和大專院校。

當時,全國有380多個項目、14.5萬人、3.8萬臺設備從沿海地區遷往三線地區。許多單位都一分為二,一半人馬來到“三線”建設新廠。那時候,在三線地區建設起一批能源交通基礎設施。例如,甘肅的劉家峽水電站,焦枝、成昆、陽安(陽平關至安康)、襄渝鐵路等。在制造業領域,鞍鋼包建了攀枝花鋼鐵廠,以及位于德陽、自貢的東方發電設備制造公司;一汽包建了位于十堰的第二汽車制造廠(東風);一大批核工業、航空、航天、兵器甚至船舶制造企業也遷往三線地區,成為我國國防工業的骨干。現在的綿陽科技城、漢中的大飛機制造基地都是在這一時期建設。

1967年我大學畢業,結束兩年的部隊農場鍛煉后,即參加了三線建設。“文革”期間畢業的老五屆理工科大學生大部分也來到了三線。

但由于當時過分強調“靠山、隱蔽、進洞”,不少工廠缺少必要的生產生活條件,以后不得不調整搬遷到離城市較近的地方。例如成都的龍泉驛地區就是后來三線工廠搬遷的集中地。后來我在國家計委工作,分管三線調遷時經手了很多軍工企業遷至龍泉驛重新落戶。我曾參與建設過的廠也在西安開發區建了基地。1983年12月,國務院三線辦公室(90年代改為國家計委三線辦公室,1998年后又改名為國防科工委三線協調中心)在成都設立。

1991年我在國家計委投資司工作,后來任副秘書長,正巧分管三線調遷工作。

但在此之前的幾年,調遷工作早已開始。1984年11月在成都召開會議,確定第一批調整121個單位,遷并48個,全部轉產15個。其后一些三線企業陸續遷往鄰近中小城市,如咸陽、寶雞、沙市、襄樊、漢中、德陽、綿陽、天水附近。而技術密集型企業和軍工科技企業則移往成都、重慶、西安、蘭州等大城市。

雖然后來作了一些調整,但三線建設對于我國的生產力布局,中西部發展影響深遠。一些三線企業成為行業的龍頭企業并走向國際。現在回顧起來,當時花那么點錢完全值得。這是我國工業發展的第二個里程碑,優化了我國的工業布局。許多參加三線建設的同志“獻了青春獻子孫”,為國家的工業布局調整作出了貢獻。

第三階段:

大規模引進技術助力我國工業化騰飛

新中國工業發展的第三個里程碑階段是從粉碎“四人幫”,結束文化大革命后開始,這個階段我國大規模引進技術。事實上,華國鋒任總書記后就意識到要搞經濟建設。但直至1978年,國家明確改革開放政策,從發達國家大規模引進技術,幾乎涵蓋了所有工業門類。

1978年,我國與外商簽訂50多個引進技術設備的項目,協議金額78億美元,加上1979年的協議金額共為79.9億美元。這比1950年至1977年間我國引進技術設備累計完成金額65億美元還多14.9億美元。協議的總金額中,冶金、化工項目占62%,其中上海寶鋼等22個重點項目的協議金額為58億美元,占總額的74%。

到1980年,全國工業總產值4703億元,比1949年增長46.3倍,工業總產值在社會總產值中的比重由1949年的25.2%上升到1980年的57.4%,占國民收入的比重由1949年的12.6%上升到1980年的45.8%,主要工業產品產量成倍、成十倍、成百倍、成千倍,甚至成萬倍地增長。從1949年到1980年,主要工業品產量在世界的排位不斷上升,鋼由第26位上升到第5位,煤從第9位上升到第3位,發電量則由第25位上升到第6位;而從零起步的化纖和電視機這兩個產業的產量,到1980年在世界的排名已經位列第5。

技術引進填補了我國大批技術與生產領域的空白。通過引進,我國在短期內,使一批重型機械、礦山機械、化工機械、發電設備,機床、汽車、拖拉機、飛機、坦克、船舶以及軸承、風動工具、電器、 電纜等技術面貌發生了變化,使國家工業化跨入起飛的發展階段。

而制造業的發展也推動了我國產業結構的改善。新中國成立后,我國的第一產業比重高達45.52%,處于主體地位。第二和第三產業的比重分別為34.38%和20.20%,處于從屬地位。1980年,第二產業比重已高達61.8%,我國工業化進入了一個新階段。通過技術引進還建立了新興的工業部門。建國時,我國的現代化工業部門極少,經過引進,我國建立起了石油化工、無線電、化纖、電子計算機和彩色電視機等新興工業部門。

從1981年起,我在國家計委機械電子局工作,恰好分管技術引進。當時國家外匯很少,技術引進要申請外匯指標。由于西方國家對我們長期封鎖,我們的技術標準全源于蘇聯。改革開放后,我們發現自己與西方發達國家間的差距非 常之大。當時即使是西方國家給我們一些二流技術,對我們來說也非常新鮮。那個時期,西方發達國家看到我們差距之大,戒心很小,引進技術障礙很少。以機械工業為例,當時我們從美國西屋電氣公司引進了30萬千瓦和60萬千瓦的汽輪機組,從ABB、西門子、阿爾斯通引進了500千伏輸變電技術,使電力工業上了一個臺階。從密封件、高強度螺栓、軸承等基礎件,到鑄鍛熱處理工藝技術、露天礦成套設備等等都引進了國外先進技術,通過消化吸收再創新,有些甚至青出于藍。今日中國工業的技術水平與國際先進水平差距縮小,已開始躋身于世界制造業大國。

注:本文來源《中國經濟周刊》,發布于2014年7月14日